睡眠は単なる休息ではありません。

疲労回復はもちろん、ホルモン分泌をスムーズにしたり、体内時計を調節したりと様々な役割を担っています。

しっかりと睡眠の時間をとれていても、睡眠中に何度も起きてしまったり、朝からどよーんとした疲れが残っている場合は良質な睡眠がとれていない可能性があります。

睡眠に関わるホルモンとして知られているのが、セロトニンとメラトニンです。

セロトニンは幸せホルモンとも言われ、気持を安定させ、ストレスへの耐性を作ってくれます。

メラトニンは体内時計を調節し、深い眠りに誘うホルモン。細胞の老化やがん化を抑制しミトコンドリアを強化してくれる働きもあります。

セロトニンはメラトニンの原料ともなるため、両方をしっかりと分泌させることが大切です。

ホルモン分泌と聞くと難しそうですが、ちょっとしたコツを意識するだけで睡眠の質は高められます。

ポイントは食事と運動、睡眠環境の見直しです。

☆幸せホルモン、セロトニンをアップ!

・運動をする。

・日光を浴びる。

☆睡眠ホルモン、メラトニンアップ!

・真っ暗な部屋で寝る

・寝る前は強い光刺激を避ける

その他にも深い睡眠のためには・・・

・入浴は寝る1~2時間前まで。

・午後からはカフェインを控える。

・夕食が遅くなる時は軽めに。

・寝る前にストレッチで体をほぐす。

・日付が変わる前にベッドに。

などがあります。

1つからでもいいので、出来る事から少しずつ取り入れてみましょう!

それでもなかなか改善されない方は、「セロトニン」「メラトニン」の分泌を促してくれる鍼灸治療もおすすめです。

不眠でお悩みの方は、悩みを抱えていたり、精神的に疲れていたりと心も疲弊していることが多いです。

鍼灸治療は心と体の両方の面から健康をサポートが可能です。

そして、心のリラックスと身体の回復力の向上を促し、自然な形で健康を取り戻す手助けをしてくれます。

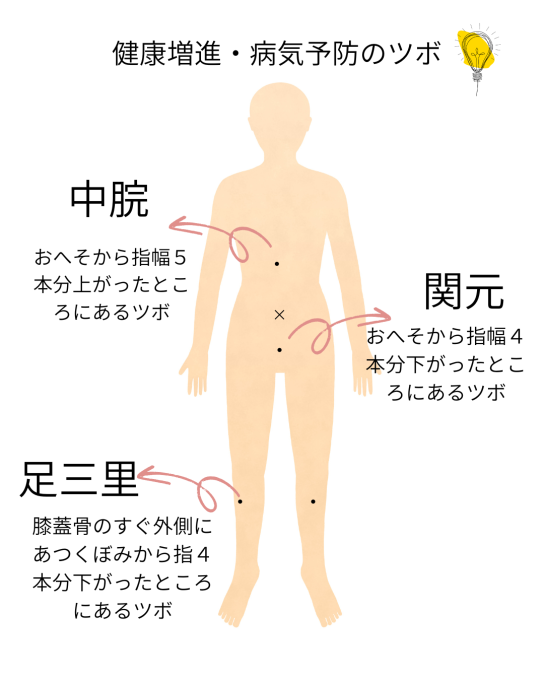

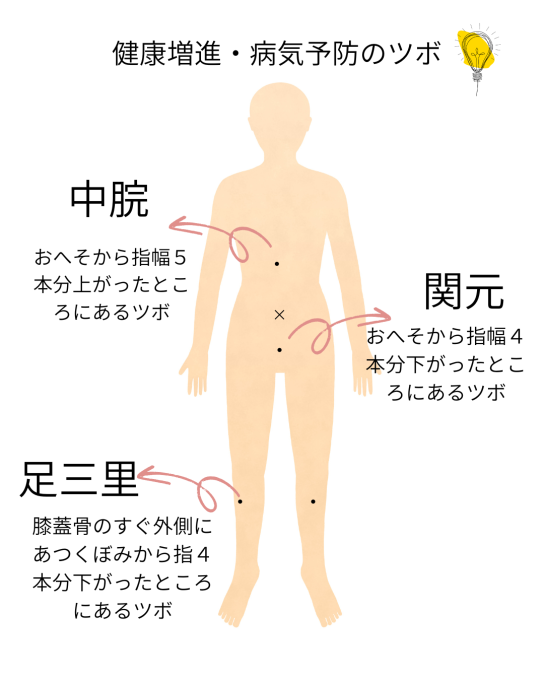

知っておきたい!!

健康増進・病気予防のツボを紹介します!

①中脘

胃腸疾患の万能穴

②関元

婦人科系の疾患や冷えや下痢、疲労感などに効果的。

生命力の基本となる元気を補います。

③足三里

胃腸の不調や足のトラブルをはじめ、様々な症状におすすめ!

健康維持と病気の予防が期待できる万能穴。

ツボは優しく押したり、温めてあげるのがおすすめです。

健康増進には、

・消化機能を高めて、規則正しい食生活。

・身体全体の血液の巡りをよくする。

・自然治癒力を高め、病気にかかりにくい体づくり。

この3つが大切です。

秋田市 鍼灸院 はな鍼灸整骨院

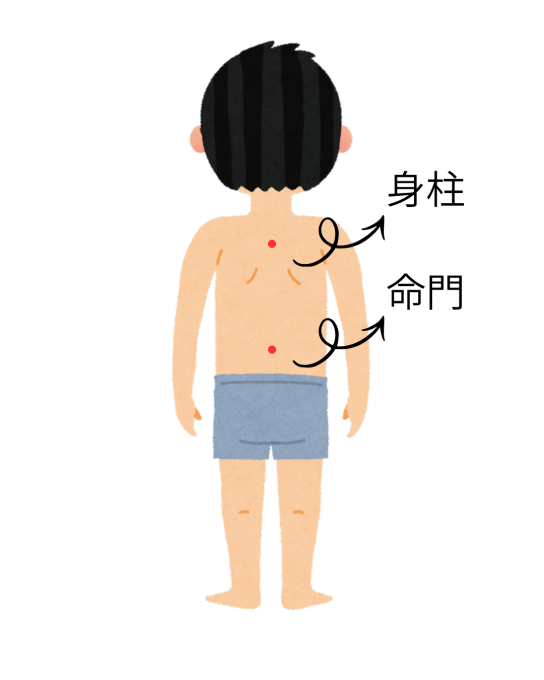

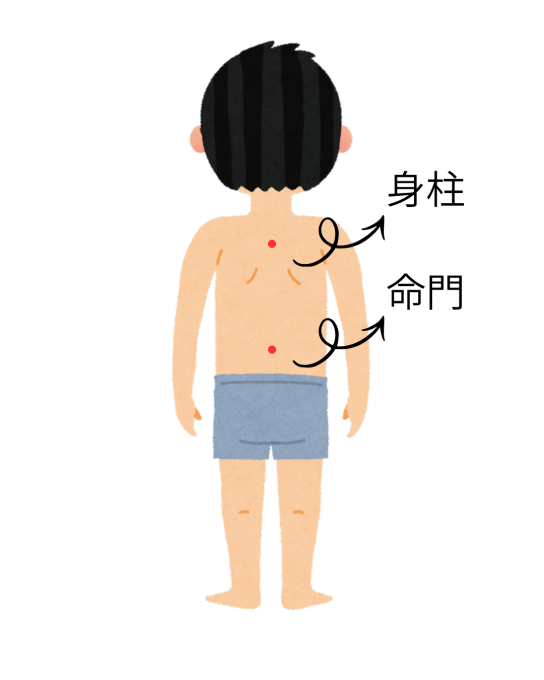

『鍼灸真髄』に「命門と身柱をすえておきさえすれば、子供の病気は大抵片がつく」という有名な言葉があります。

特に身柱は「子供の病気は身柱で治る」といわれるほどです。

小児の諸病に共通するこの身柱というツボは、古くから「ちりげの灸」と呼ばれ、小児の保健・治病に不可欠のツボとされてきました。

「身柱」は皮膚症状、風邪、夜泣き、喘息、虚弱体質、寝つき不良、健康増進。

「命門」は皮膚症状、おねしょ、冷え、下痢、虚弱体質、寝つき不良、健康増進。

などに効果があるといわれています。

年齢により、刺激量は変わりますが、赤ちゃんであれば、指先でそのあたりを「羽毛でなでるくらいの軽さでさする」だけで十分です。

大きくなってきたら(二歳ぐらいから)歯ブラシで軽くトントンと刺激したり、ドライヤーでツボのあたりを軽く温めるのもおすすめです!

12月に入り、天気予報に雪マークがたくさん見られるようになってきましたね。

今年は「雪が多い」との話をよく耳にするので、ちょっと今から不安です、、、。

日が暮れるのも早くなり、ここ最近は天気もイマイチな日が続いています。

そんな今から冬にかけての時期は、お日様にあたる時間が減ってしまうのでビタミンDの不足が気になる時期です。(現代人は不足しているといわれています。)

ビタミンDが不足すると、

・免疫力の低下

・気分が落ち込み、うつ

・骨密度の低下

・妊活にも悪影響(妊娠率の低下や精子の質の低下)

などなど様々な影響が出てしまいます。

おすすめの対策としては、

☆晴れた日は積極的に日光浴♪

日光浴はビタミンDの生成や、幸せホルモンである「セロトニン」の分泌も促進してくれるため、精神的にも安定し、睡眠の質の向上にもつながります。

冬は日中に30分程度を目安に紫外線を浴びる機会を作りましょう!(ガラス越しでは意味がないので、屋外で日光に当たりましょう。)

☆食材から取り入れる

おすすめの食材は、鮭やイワシなどの魚介類、卵黄、キノコ類などがあります。

冬は日照時間も短く、気分も落ち込み気味になる方も多いです。

自然の力を味方につけて、寒い冬を元気に乗り切りましょう!!

今年も栗の季節がやってきましたね。

我が家もよく栗拾いに行くのですが、今年は一足先に美味しそうな栗をいただきました♪

今年は猛暑の影響で少し小さめとも聞いていましたが、立派な栗をいただきました!

栗は少し食べるのに手間がかかり、何んとなく手を出しずらいイメージもありますよね、、、。

でも、栗には「ビッ栗!」するような栄養成分がバランスよく含まれています。

♦約40%はでんぷんなどの炭水化物で、体内のエネルギー源となる大切な栄養素です。

♦高血圧予防の効果的なカリウムが豊富!

♦栗のビタミンcはちょっとスゴイ!

⇒栗のビタミンcはリンゴの8倍ふくまれていると言われています。本来、ビタミンCは熱に弱く壊れやすい性質がありますが、栗のビタミンCはでんぷんに包まれているため、加熱しても壊れにくく摂取しやすいです。

♦便秘改善などに効果がある食物繊維が豊富!

♦皮にも栄養豊富!渋皮煮もおススメです!

⇒渋皮にはポリフェノールの一種であるタンニンが多く含まれています。タンニンには強い抗酸化作用があり、老化やがん予防に効果があると言われています。

栗は糖質とカロリーがい多いため、一日の摂取量は10粒程度が目安のようです。食べ過ぎると体重増加や消化不良になることもあるので、適量を守って旬の味を楽しみましょう♪

ちなみに家では渋皮煮にしていただきました♡

これから秋の味覚がたくさん味わえる時期になりますね。

旬のものは季節に応じて人間の体が求める栄養素を含んでいることが多く、免疫力向上や疲労回復、体調管理に役立ちます。

上手に取り入れていきたいですね☆

今年の夏は本当に暑かったですね!。(心が折れそうになりました、、、、笑)

まだまだ日中は暑い日が続いていますが、朝晩は秋を感じられるようになってきました♪

秋はスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋と言われるように様々な楽しみが待っています。

そんな秋は、季節の変わり目なので気温差や夏の疲れから自律神経が乱れやすいといわれています。

自律神経が乱れると血液循環が悪くなったり、眠れなくなったりと様々な不調が出てくる場合があります。

そんな季節の変わり目をどう乗り切ればいいのか・・・。

そんなことを書きたいと思います。

①温かい飲み物や食べ物を食べる。

夏に冷たい物を摂取することにより、内臓が冷えてしまっています。

内臓が冷えれば、全身の血流が悪化し、免疫力が低下してしまうため、体調を崩しやすくなります。

なので、できるだけ温かい物を体に取り入れるようにしましょう。

②筋トレとストレッチ

血流を促進するには、適度な運動が必要です。

筋肉は熱を産生するので、軽い運動でもいいので筋肉をつける努力をしましょう。

自分の続けられる運動を見つけて継続しましょう!

さらにストレッチをしてゆっくりと筋肉を伸ばす事も重要です。

筋肉の柔軟性が増し、血流もアップします。

③ゆっくり湯船につかる

お湯につかることにより、副交感神経が優位になりリラックス効果が高まります。

副交感神経が優位になることで寝付きもよくなり、睡眠の質もアップします。

季節の変わり目に不調を感じやすい方は、これらのことも参考にしてみて下さい!

身体の痛み、不調でお悩みの方、夏バテ気味方、疲れが取れない方、鍼灸治療で体をリセットしませんか?

気になる症状やご質問などがございましたらお気軽にお問合せ下さい♪

お待ちしております!

秋田市 整骨院・鍼灸院・美容鍼 はな鍼灸整骨院

東洋医学では、夏の暑さを「暑邪」と呼びます。

「暑邪」の影響を受けると、体温が上昇し、汗を大量にかき、喉が渇き、体がだるくなったり、食欲が落ちたりします。

東洋医学的な面からみた「暑邪」の夏バテ対策としては、

①暑を体外に出し、体を冷ます作用のある食材を積極的に摂取する。(ゴーヤ、キュウリ、スイカ、ハトムギなど)

②消化のいい食事を心がけ、生姜や紫蘇などの薬味を積極的に利用する。

③質のいい睡眠をとり、適度な運動で気を巡らせる。

などがあります。

夏は暑邪により体調不良を起こしやすいですが、冷えからくる「寒邪」にも注意が必要です。

夏は冷房の使い過ぎや冷たい飲食物の過剰摂取で、「寒邪」による不調が出やすい時期でもあります。

夏の冷え対策としては

①体を温める飲食物をとる。

生姜・にら・人参・などは体を温めると言われています。

②適度な運動

スクワットや軽いウォーキングで血流を良くすることがおすすめです。

③湯船にゆっくりつかる。

夏はシャワーで済ませる方も多いですが、ぬるめのお湯にゆっくりとつかるとリラックス効果を高め、心身の疲れをいやすことも出来ます。

今年は猛暑が続き、夜も冷房が手放せない日が続いていますね、、、。

もう、暑さにうんざりしそうになりますが、何とかまだまだ暑いこの時期を元気に過ごしたいものです。

夏は、「暑さ」との付き合い方も大事ですが、「冷え」との付き合い方も意識してみましょう!

最近、「むくみ」でお悩みの方が増えてきています。

実は夏はむくみが起こりやすい季節と言われています。

冷房で身体が冷えたり、冷たい飲み物・食べ物で内臓の働きが弱くなったり、暑さで運動量が減ると、血流やリンパの流れが滞って、むくみやすい環境になってしまいます。

足のだるさや重さを感じていても「こんなもんかな」と見過ごしがちなことが多いですが、むくみをそのまま放っておくと疲れやすさやだるさの原因にもなります。

☆むくみの改善方法

①温める

体が冷えていると、末梢血管での血液循環が悪くなり、むくみにつながります。運動で筋肉量を増やすことも大切ですが、一時的なむくみに効果的なのは体を温めること、冷やさないことです。

夏は暑さでついつい必要以上に体を冷やしてしまっている方も多いです。

②入浴する

入浴で体を温めましょう。夏場は特にシャワーで済ませがちですが、しっかりと湯船につかることが大切です。

むくみやすい下半身を重点的に温めたいときは、40℃以下のぬるめのお湯での半身浴がおすすめ。20分以上つかることでじわじわと汗をかき、効果的です。

とくに手足のむくみが気になるときには、手浴や足湯だけでもおすすめです。

③運動やストレッチをする

足のむくみには、少し動かす、少し歩く、土踏まずを親指で押すなどのほか、軽くストレッチをしたり、ウォーキングをしたり、血流を良くして体が温まるような適度な運動を心がけましょう。

スクワットは太ももの前後、お尻、ふくらはぎなどの筋肉に一度に負荷がかかるので、心臓から流れてきた血液を戻すポンプの役割を担う足の筋力アップにつながります。この筋肉を鍛えることで、血液循環をよくして、むくみを改善します。

夏のむくみで困っている方は、よかったら参考にしてみてください。

それでもなかなか、、、。という方は鍼灸治療も効果的です!

鍼灸治療は血行促進や水分代謝の改善、自律神経の調節により、むくみの原因となる体内の余分な水分や老廃物の排出を促してくれます。

今年も猛暑が続いていますね。。。

まだまだ暑い夏が続きますが、、、暑さと上手に付き合いながらこの暑い夏を元気に乗り越えましょう!

秋田もここ数日はグッと気温も上がり、真夏のような暑さですね、、、。

焼けるような暑さにうんざりしそうになりますが、この暑さに負けず、元気いっぱいに過ごしたいものです・・・。

東洋医学にはそれぞれの季節に応じた養生の仕方があります。

その季節・季節に応じた適切な生活をすることで、その季節だけでなく、その次の季節も体調を崩すことなく、穏やかに過ごすことにつながります。

夏の養生キーワードは「活動と発散」です。

①草木が生い茂るように活動

夏は草木の成長が早いのが特徴です。この時期は雑草もあっという間に成長します。

そんな雑草に負けないように活動的に過ごしましょう。ただ、注意したいのがやりすぎないこと。

夏は気温も高いので体に熱がこもりがち。こまめに水分補給、休息を意識しましょう!

外での活動は朝・夕がおすすめです。

夏は日の出が早いので、朝は早めに起きて活動するのもおススメです。遅くまで寝ていると、体内の陽気が滞りやすくなります。日の出と共に起きることで、体内の陽気をスムーズに発散させることができます。

②汗を嫌がらず熱を発散

暑い夏は何もしなくても汗をかきますが、しっかりと汗をかく習慣をつけるのも大切なことです。

先ほども少し触れましたが夏は体に熱がこもってしまいます。特に現代はクーラーがあるので快適さは感じることができますが、体の中に熱がこもってしまっている可能性が高いです。適度に汗をかいて熱を発散させましょう!!ただ、汗をかいたまま、クーラーの効いた室内で過ごすと冷えすぎてしまうので、しっかり汗を拭きとり、着替えもしましょう。

ここ数年は、毎年異常な暑さで、上手に過ごすのが本当に難しい季節です。

だからこそ、自分の体と心にしっかりと耳を傾け、不調を感じたら早めに対処し、日々穏やかに過ごしていきたいものですね。

GWも終わり、立夏を迎え、暦の上では夏を迎えましたね。

ここ2~3日は気温も急に上がり、夏を感じさせる天気になってきました!

五月は「五月病」とも言われるように、精神的にも疲れが出てしまい、体調を崩す方が増えてきます。

特に、4月の年度初めで環境の変化があった方は、ちょうどこのGWの休みあたりで一息ついて緊張の糸が切れ、体調を崩すケースが多くみられます。

原因はいろいろありますが、環境の変化によるストレスや、季節の変わり目による自律神経の乱れなどがあります。

対策としては、十分な睡眠、休息、リラックス、適度な運動、バランスの取れた食生活などです。

倦怠感やだるさなどで、外出が億劫になる方もいますが、

日中はしっかりと陽を浴びて適度に体を動かすと、夜の寝つきもよくなり自律神経も安定します。

また、日光を浴びることで幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」が増加し精神的な安定が得られ、夜になると「メラトニン」となり心地よい眠りに誘ってくれます。

生活習慣を整えても、怠さや倦怠感、不眠など体調がよくならない方は、鍼灸治療もおススメです。

痛みの少ない鍼と心地よいお灸でリラックスし、自律神経に働きかけ、整えていきましょう!!