先日、お世話になっている方から「天然のまいたけ」をいただきましたー(≧▽≦)

ちょっと舞茸のについてしたべてみると・・・

「見つけると舞うほどうれしい」というのが舞茸の名前の由来らしいです!

(確かにもらっても舞うほど嬉しかった・・・♪)

昔は漢方薬としても用いられていたほど、栄養価にも優れているそうです。

抗がん作用や免疫力アップに効果的で、ビタミンDも豊富に含まれているため、骨の形成も助けてくれます。

また、皮膚や髪を健やかに保つビタミンB2も豊富なので美容にも効果的だそうです。

うちでは、寒くなってきたので大好きな「きりたんぽ」でいただきました(*´ω`*)

天然というだけあって、普段食べている舞茸より歯ごたえがあり、香り・味も最高でした!!

感謝です。

当院で不妊鍼灸を受けられている方の中には、「着床まではするけど、流産を繰り返してしまう、、、。」というお悩みの方も多いです。

不育症・習慣性流産の原因としては、子宮の奇形などの形態異常が関係したり、血液凝固障害や膠原病などの全身疾患や、夫婦や胎児の染色体異常、男性側の感染症が原因であることもあります。

しかし、検査をしても明らかな異常が見つからない方も6割程度いらっしゃいます。

そのような方の主な原因としては、

・ホルモンバランスの異常

・五臓のうちの「腎」の機能低下

・冷えによるもの

・ストレス

などが挙げられます。

このような、検査をしてもはっきりとした原因がないけど流産を繰り返してしまう方にこそ、より鍼灸治療は生かされてきます。

東洋医学での不育症や習慣性流産は「滑胎(かったい)」と呼ばれています。

不育症や不妊症は、五臓のうち「腎」と深い関係があります。

腎とは、命の源となる力を蓄えているところであり、発育・生殖に大きく関わりがあります。この働きを活性化させるツボを刺激することによって体のバランスを整えていき、赤ちゃんが育ちやすい環境を作ります。

また、妊娠時はいろいろな事に対して敏感になりがちで、いつもよりストレスが溜まりやすい状態にあります。それに加え、流産を経験した方にとっては不安も大きいものです。

心が不安定になると、母体だけでなく赤ちゃんの発育にも影響を及ぼします。鍼灸治療には心を安定させる効果があり、ストレスの緩和につながります。

さらに鍼灸治療で血流を改善することで、体もぽかぽかになり、赤ちゃんが育ちやすい環境を整えてあげることが出来ます。

鍼灸治療の特徴は、病気そのものではなくおひとりおひとり自身を診る点です。

治療法に患者さんを当てはめるのではなく、患者さんに合わせてより良い治療法を選ぶことで、妊娠を維持しやすくなります。

東洋医学には季節を5つに分けた五季という考え方があります。夏だと暑さ、冬だと寒さといった、季節ごとの特徴は人体に大きな影響を与えるので、毎日を元気に過ごす為には季節に合わせた体調管理が必要となってきます。

東洋医学において、秋は「肺」が影響を受けやすい季節です。大気が乾燥し、肺の機能が低下することで、咳、のどの痛み、肌や髪の乾燥ややかゆみ、便秘といった症状が現れやすくなります。

また、気温差も大きい時期なので、風邪などで体調を崩してしまいやすい時期でもあります。

東洋医学では、風邪は首の後ろから体内に入ってくると考えられています。よって、風邪が入ってこないように・出ていくようにという意味で、首筋のあたりをよく治療します。

背筋がゾクゾクした時や冷えたとき、風邪のひき始めなどはこの部分を温めるといいですよ☆

秋はひんやりとした空気によって気持ちが落ち着き、集中力が高まる季節。「芸術の秋」や「読書の秋」という言葉にあるように、自分なりのテーマを決めて集中して取り組むのに最適な季節とも言えます。

一方で、秋も深まってくると日照時間も短くなり、花や葉は色あせて枯れ落ちることで、なんとなく自然界全体に寂しい雰囲気が出てきます。春夏の鮮やかな色彩が失われていくことで、私たちの心こころも憂鬱な気持ちや悲観的な気持ちが強くなってしまいがち。

東洋医学で五臓六腑で秋にあたる「肺」は「悲しみ」によってダメージを受けやすいといわれています。

物事を楽観的にとらえ、悲観的な気持ちが強くならないよう心穏やかに過ごしましょう!

「肺」の働きを高めるためには、日常に「笑い」を取り入れることがおすすめです。ふだんあまり笑わない人も、思いっきり笑う機会を作ってみましょう。悲しみや憂鬱感を吹き飛ばすだけでなく、自然と呼吸も深くなり、血液循環の改善も期待することができます。

もう一つおススメなのが、ご近所の散歩。遠出する必要はありません。近くの公園や神社など、自然を感じられる場所を歩いて有酸素運動を取り入れると呼吸が深くなり、新鮮な空気を取り込むことができます。日照時間が減ってくるこの時期。外に出て日差しにあたることは心の安定にもつながります♪

2025年10月のカレンダーです。

8日(水)、は第2水曜日となるので、午前中の診療となります。(8時~12時まで)

22日(水)は第4水曜日ですが、都合により休診とさせていただきます。

その代わりに第5水曜日の29日(水)に午前診療いたします。(8時~12時まで)

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いします。

今年も栗の季節がやってきましたね。

我が家もよく栗拾いに行くのですが、今年は一足先に美味しそうな栗をいただきました♪

今年は猛暑の影響で少し小さめとも聞いていましたが、立派な栗をいただきました!

栗は少し食べるのに手間がかかり、何んとなく手を出しずらいイメージもありますよね、、、。

でも、栗には「ビッ栗!」するような栄養成分がバランスよく含まれています。

♦約40%はでんぷんなどの炭水化物で、体内のエネルギー源となる大切な栄養素です。

♦高血圧予防の効果的なカリウムが豊富!

♦栗のビタミンcはちょっとスゴイ!

⇒栗のビタミンcはリンゴの8倍ふくまれていると言われています。本来、ビタミンCは熱に弱く壊れやすい性質がありますが、栗のビタミンCはでんぷんに包まれているため、加熱しても壊れにくく摂取しやすいです。

♦便秘改善などに効果がある食物繊維が豊富!

♦皮にも栄養豊富!渋皮煮もおススメです!

⇒渋皮にはポリフェノールの一種であるタンニンが多く含まれています。タンニンには強い抗酸化作用があり、老化やがん予防に効果があると言われています。

栗は糖質とカロリーがい多いため、一日の摂取量は10粒程度が目安のようです。食べ過ぎると体重増加や消化不良になることもあるので、適量を守って旬の味を楽しみましょう♪

ちなみに家では渋皮煮にしていただきました♡

これから秋の味覚がたくさん味わえる時期になりますね。

旬のものは季節に応じて人間の体が求める栄養素を含んでいることが多く、免疫力向上や疲労回復、体調管理に役立ちます。

上手に取り入れていきたいですね☆

今年の夏は本当に暑かったですね!。(心が折れそうになりました、、、、笑)

まだまだ日中は暑い日が続いていますが、朝晩は秋を感じられるようになってきました♪

秋はスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋と言われるように様々な楽しみが待っています。

そんな秋は、季節の変わり目なので気温差や夏の疲れから自律神経が乱れやすいといわれています。

自律神経が乱れると血液循環が悪くなったり、眠れなくなったりと様々な不調が出てくる場合があります。

そんな季節の変わり目をどう乗り切ればいいのか・・・。

そんなことを書きたいと思います。

①温かい飲み物や食べ物を食べる。

夏に冷たい物を摂取することにより、内臓が冷えてしまっています。

内臓が冷えれば、全身の血流が悪化し、免疫力が低下してしまうため、体調を崩しやすくなります。

なので、できるだけ温かい物を体に取り入れるようにしましょう。

②筋トレとストレッチ

血流を促進するには、適度な運動が必要です。

筋肉は熱を産生するので、軽い運動でもいいので筋肉をつける努力をしましょう。

自分の続けられる運動を見つけて継続しましょう!

さらにストレッチをしてゆっくりと筋肉を伸ばす事も重要です。

筋肉の柔軟性が増し、血流もアップします。

③ゆっくり湯船につかる

お湯につかることにより、副交感神経が優位になりリラックス効果が高まります。

副交感神経が優位になることで寝付きもよくなり、睡眠の質もアップします。

季節の変わり目に不調を感じやすい方は、これらのことも参考にしてみて下さい!

身体の痛み、不調でお悩みの方、夏バテ気味方、疲れが取れない方、鍼灸治療で体をリセットしませんか?

気になる症状やご質問などがございましたらお気軽にお問合せ下さい♪

お待ちしております!

秋田市 整骨院・鍼灸院・美容鍼 はな鍼灸整骨院

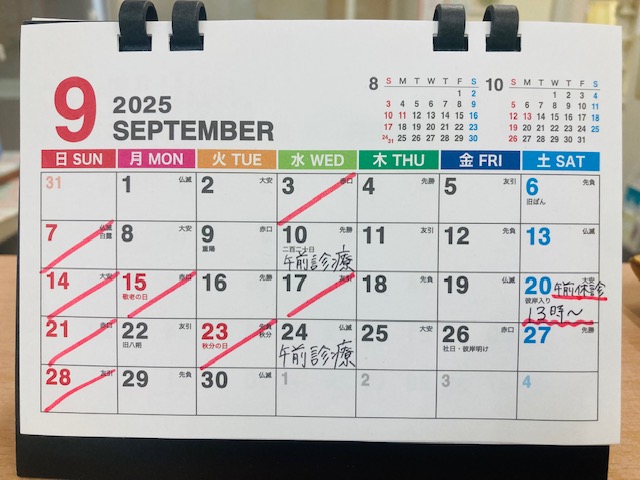

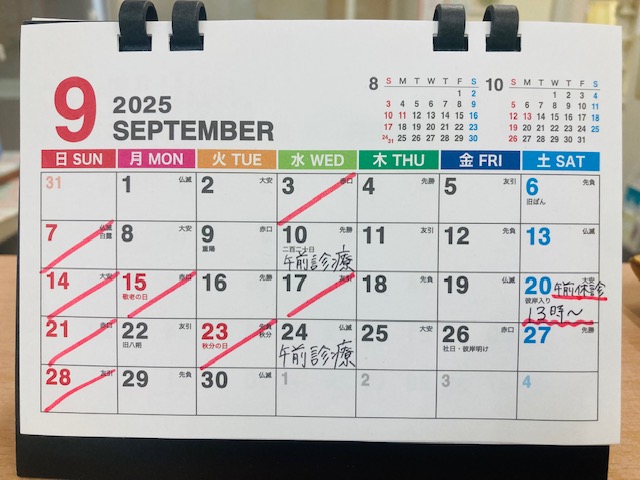

2025年9月のカレンダーです。

10日(水)、24日(水)は第2・4水曜日となるので、午前中の診療となります。(8時~12時まで)

20日(土)は都合により、13時より診療いたします。(午前休診)

はな鍼灸整骨院

東洋医学では、夏の暑さを「暑邪」と呼びます。

「暑邪」の影響を受けると、体温が上昇し、汗を大量にかき、喉が渇き、体がだるくなったり、食欲が落ちたりします。

東洋医学的な面からみた「暑邪」の夏バテ対策としては、

①暑を体外に出し、体を冷ます作用のある食材を積極的に摂取する。(ゴーヤ、キュウリ、スイカ、ハトムギなど)

②消化のいい食事を心がけ、生姜や紫蘇などの薬味を積極的に利用する。

③質のいい睡眠をとり、適度な運動で気を巡らせる。

などがあります。

夏は暑邪により体調不良を起こしやすいですが、冷えからくる「寒邪」にも注意が必要です。

夏は冷房の使い過ぎや冷たい飲食物の過剰摂取で、「寒邪」による不調が出やすい時期でもあります。

夏の冷え対策としては

①体を温める飲食物をとる。

生姜・にら・人参・などは体を温めると言われています。

②適度な運動

スクワットや軽いウォーキングで血流を良くすることがおすすめです。

③湯船にゆっくりつかる。

夏はシャワーで済ませる方も多いですが、ぬるめのお湯にゆっくりとつかるとリラックス効果を高め、心身の疲れをいやすことも出来ます。

今年は猛暑が続き、夜も冷房が手放せない日が続いていますね、、、。

もう、暑さにうんざりしそうになりますが、何とかまだまだ暑いこの時期を元気に過ごしたいものです。

夏は、「暑さ」との付き合い方も大事ですが、「冷え」との付き合い方も意識してみましょう!

最近、「むくみ」でお悩みの方が増えてきています。

実は夏はむくみが起こりやすい季節と言われています。

冷房で身体が冷えたり、冷たい飲み物・食べ物で内臓の働きが弱くなったり、暑さで運動量が減ると、血流やリンパの流れが滞って、むくみやすい環境になってしまいます。

足のだるさや重さを感じていても「こんなもんかな」と見過ごしがちなことが多いですが、むくみをそのまま放っておくと疲れやすさやだるさの原因にもなります。

☆むくみの改善方法

①温める

体が冷えていると、末梢血管での血液循環が悪くなり、むくみにつながります。運動で筋肉量を増やすことも大切ですが、一時的なむくみに効果的なのは体を温めること、冷やさないことです。

夏は暑さでついつい必要以上に体を冷やしてしまっている方も多いです。

②入浴する

入浴で体を温めましょう。夏場は特にシャワーで済ませがちですが、しっかりと湯船につかることが大切です。

むくみやすい下半身を重点的に温めたいときは、40℃以下のぬるめのお湯での半身浴がおすすめ。20分以上つかることでじわじわと汗をかき、効果的です。

とくに手足のむくみが気になるときには、手浴や足湯だけでもおすすめです。

③運動やストレッチをする

足のむくみには、少し動かす、少し歩く、土踏まずを親指で押すなどのほか、軽くストレッチをしたり、ウォーキングをしたり、血流を良くして体が温まるような適度な運動を心がけましょう。

スクワットは太ももの前後、お尻、ふくらはぎなどの筋肉に一度に負荷がかかるので、心臓から流れてきた血液を戻すポンプの役割を担う足の筋力アップにつながります。この筋肉を鍛えることで、血液循環をよくして、むくみを改善します。

夏のむくみで困っている方は、よかったら参考にしてみてください。

それでもなかなか、、、。という方は鍼灸治療も効果的です!

鍼灸治療は血行促進や水分代謝の改善、自律神経の調節により、むくみの原因となる体内の余分な水分や老廃物の排出を促してくれます。

今年も猛暑が続いていますね。。。

まだまだ暑い夏が続きますが、、、暑さと上手に付き合いながらこの暑い夏を元気に乗り越えましょう!

2025年8月のカレンダーです。

お盆休みは10日(日)~14日(木)とさせていただきます。

27日(水)は第4水曜日となるので、午前中の診療となります。(8時~12時まで)

21日(木)は都合により、休診となります。

はな鍼灸整骨院